O entendimento que surge entre autoridades em Washington, Roma, Tóquio e outras capitais que falaram com a Bloomberg News nos últimos dias, quase todas sob condição de anonimato, é de que a narrativa econômica dominante que guia os fluxos de capital em todo o mundo há décadas começou a se inverter rapidamente.

Se antes a China parecia estar no rumo inevitável de ultrapassar os EUA em declínio como maior potência econômica mundial, isso já não é mais o caso. Washington e outros países estão cada vez mais centrados em como lidar com uma China que, mesmo que ainda não esteja em declínio absoluto, pode muito bem estar perto de seu ponto máximo em termos de poder.

O presidente dos EUA, Joe Biden, deixou transparecer esse sentimento em um evento de campanha no início de agosto, quando chamou a economia da China de uma “bomba-relógio” por causa dos desafios de longo prazo que enfrenta, que vão de problemas com a dívida a questões demográficas. Na terça-feira, em um trem de alta velocidade de Pequim para Xangai, a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, contou ter ouvido de empresas americanas que a China estava cada vez mais “impossível de investir”.

“Parece que a visão convencional começou a virar, de uma preocupação com a ascensão irrefreável da potência chinesa para uma preocupação com o declínio irreversível da economia e da população da China”, diz Richard Fontaine, do Center for a New American Security, em Washington.

Trata-se de uma visão que cresce silenciosamente dentro do governo Biden. Em uma entrevista em junho, na véspera de uma viagem para Pequim, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, classificou a queda da população da China como “um desafio em termos de crescimento e investimento”. Ela apontou ainda outros problemas, como o desemprego cada vez maior entre os jovens e o colapso do setor imobiliário, que antes respondia por cerca de um quarto da demanda agregada.

Autoridades americanas acreditam que a China cometeu um erro ao ignorar décadas de conselhos para que abrisse mais sua economia. Embora aleguem que ainda é muito cedo para dizer se a China está perto de seu ponto máximo, ou se já o atingiu, essas autoridades veem as questões de mais longo prazo como um freio ao crescimento. Na mesma linha de argumento de Raimondo, o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, na semana passada que “os chineses estão criando um ambiente menos favorável para o investimento estrangeiro direto e para as empresas estrangeiras”.

Também nos países do G-7 autoridades avaliam como os problemas da economia de US$ 18 trilhões afetarão seus mercados. Algumas se preocupam com o que pode acontecer com um cenário mundial que já é instável se o principal motor de crescimento do planeta ficar ainda mais debilitado. Em Londres, algumas veem o lado positivo de um impulso desinflacionário que ajudarua seus esforços para controlar os preços.

Ainda não está claro quanto tempo vai durar essa desaceleração da China, já que, como apontam autoridades do G-7, o país dispõe dos recursos financeiros para estimular sua economia e evitar um colapso. Pequim tem adotado iniciativas quase diárias para auxiliar seu setor imobiliário e na sexta-feira anunciou planos para dar suporte à sua moeda e expandir as isenções de impostos para cuidadores. Mas até agora o presidente Xi Jinping e suas autoridades econômicas têm evitado estímulos muito abrangentes, pois buscam acabar com a dependência do país com dívidas insustentáveis.

As tensões fiscais envolvidas em qualquer iniciativa mais ampla para sustentar o setor imobiliário e conseguir seu crescimento tornariam mais difícil para a China equilibrar outras prioridades. Gerard DiPippo, analista sênior de geoeconomia da Bloomberg Economics, afirma que os problemas não impedirão a China de bancar suas políticas industriais, “mas provavelmente tornarão essas políticas menos eficazes”.

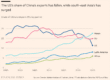

Também há cada vez mais dúvidas sobre algo que antes era dado como certo: que a economia da China um dia ultrapassaria a dos EUA como a maior do mundo. Ajudada por um dólar mais forte, a economia americana conseguiu recentemente abrir mais distância com relação à China, como mostra a análise da Bloomberg Economics, e essa é uma tendência que parece provável que continue. “O êxito pode ser autoalimentador”, escreveu DiPippo no mês passado.

Ainda assim, autoridades dos EUA, da Europa e do Japão insistem em que não há motivos para triunfalismos, pois enfrentam desafios próprios e temem o impacto que uma demanda chinesa mais fraca teria na economia mundial e em suas empresas.

Há indicações de que a mudança de sentimento também começa a ter impacto na política ocidental, mesmo que as autoridades reiterem que ainda não veem nenhuma necessidade de mudar de rumo.

Autoridades em Washington e em capitais europeias acreditam que a desaceleração da China é uma validação das iniciativas pós-pandemia para reduzir a dependência da potência exportadora e de reavaliação de suas próprias políticas comerciais, de investimentos e industriais. Embora os EUA tenham liderado essa campanha de “redução de riscos”, ela se tornou uma causa comum no G-7.

Além disso, as autoridades afirmam que a China continua sendo um desafio formidável em muitos setores estratégicos e é provável que o seja por muitos anos. Isso significa que o Ocidente continuará a reforçar cadeias de fornecimento alternativas com políticas industriais reforçadas.

“Duas coisas são verdadeiras”, diz Jennifer Harris, que até o início deste ano estava no Conselho de Segurança Nacional de Biden e faz anos que defende a adoção de políticas comerciais e industriais mais firmes pelos EUA. A primeira é que “a China envelhecerá antes de ficar rica”. Mas isso pouco diminuiu o segundo fator, igualmente importante: “a força dos esforços de política industrial de Pequim dirigidos a certos setores estratégicos”, como veículos elétricos.

Outras pessoas que têm refletido a esse respeito, tanto dentro como fora do governo em Washington, consideram a desaceleração da China como uma consequência da relutância de Pequim em levar a cabo reformas importantes e reduzir a importância do setor estatal.

“Observamos os EUA otimistas e, claramente, a China se depara, mais uma vez, com uma enxurrada de problemas econômicos que a atingem de todas as direções”, diz Wendy Cutler, ex-negociadora sênior no Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) e hoje vice-presidente do Asia Society Policy Institute. “Dito isto, os EUA não deviam bater no peito neste caso. Isto pode enfraquecer a concorrência, mas a China é um adversário econômico formidável.”

De fato, a China continua a aprofundar os laços com as economias do Sul Global, e a lista dos países interessados em aderir ao grupo dos Brics é o exemplo mais novo de sua influência crescente entre os mercados emergentes.

Mas a propaganda da China a favor de seu modelo autoritário é construída há muito tempo sobre sua ascensão e seu crescimento econômico. Hoje esse modelo parece, no mínimo, prejudicado, e sua atratividade tem minguado. Uma China menos vigorosa significa menor demanda por commodities e outras importações, e pode resultar em menos investimentos chineses por motivos geopolíticos e em uma influência menor de Pequim em locais como a África.

Também significa uma China com influência reduzida como parceira econômica no mundo rico. Algumas autoridades dos EUA consideram que a desaceleração econômica ajuda seus esforços para convencer países europeus e outros aliados a se distanciarem da China. E não faltam evidências para apoiar essa avaliação.

Antoine Bondaz, do think-tank francês Fondation pour la Recherche Stratégique, aponta que a consequência de uma desaceleração estrutural na China é que empresas europeias optam por sair do país ou fazer novas apostas na Índia ou no Sudeste Asiático. “A Europa passou a afastar-se da China.”

As iniciativas da Alemanha para diversificar suas relações econômicas para além da China, como parte de uma nova estratégia, também são ajudadas pela desaceleração. “A economia chinesa não cresce mais nas taxas que costumava crescer”, disse o novo embaixador alemão em Washington, Andreas Michaelis, em um evento do think-tank Center for Strategic and International Studies, na semana passada. Os mercados chineses “não são mais tão promissores como costumavam ser.”

Enquanto isso, a Itália vê uma oportunidade. Uma nova iniciativa de política externa, que deve ser anunciada em outubro, tem o objetivo de ampliar as parcerias na África e dar à Itália um papel maior nos fluxos de energia daquele continente para a Europa. Ela é chamada de “Plano Mattei”, em homenagem a Enrico Mattei, fundador da empresa italiana de energia ENI. Na avaliação de fontes a par dos planos do governo em Roma, a desaceleração da China — junto com uma Rússia desatenta por causa de sua guerra na Ucrânia — só pode beneficiar a Itália.

A Itália aprovou há pouco tempo uma lei que permite ao governo usar os poderes especiais de “golden share” para impedir transferências de tecnologia para o exterior em setores estratégicos, como os de inteligência artificial, semicondutores e energia — todos considerados como uma forma de limitar as transferências para a China. O governo também precisa decidir, até o fim do ano, se renovará seu envolvimento na Iniciativa do Cinturão e da Rota (BRI, na sigla em inglês), que já foi o alicerce dos esforços do presidente Xi Jinping para aprofundar os laços econômicos da China por todo o mundo. Uma China em processo de desaceleração enfraquece os argumentos para Roma seguir no BRI.

Há pessoas na Europa que advertem que o equilíbrio estratégico pode virar rapidamente se a China recuperar sua posição econômica mais rápido do que se imagina hoje. Além disso, sempre existe o fator imprevisível: a possibilidade de Donald Trump voltar à Presidência dos EUA se vencer as eleições do ano que vem.

A Europa ainda vê a China de uma forma mais mercantilista do que os EUA, o que significa que sempre haverá uma diferença nas abordagens políticas. “Na Europa, a Alemanha nunca aprovará a escala daquilo que os EUA querem. Se a Alemanha pretende continuar a ser um país exportador, não pode mudar realmente sua relação com a China”, diz Jim O’Neill, exGoldman Sachs, que cunhou o acrônimo Bric há duas décadas.

No Reino Unido, onde as autoridades oscilam entre tratar Pequim como uma parceira econômica ou como um risco para a segurança nacional, a desaceleração da China tem sido recebida, em grande medida, como uma notícia bem-vinda, que ajudará na luta contra a inflação mais alta e mais persistente do G-7, segundo uma fonte próxima a Londres. Em julho, o Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para baixo sua previsão para a inflação mundial em 0,2 ponto porcentual “em grande parte por causa da baixa inflação na China”.

Em Tóquio, as autoridades se concentram nas possíveis consequências para o Japão e acompanham com atenção como os dirigentes da China lidam com problemas como o envelhecimento da população, com o qual os japoneses vêm lutando há décadas.

Para autoridades em Washington e em outras capitais, tudo isto reforça a grande questão sobre o que virá a seguir: os problemas econômicos levarão a uma China mais beligerante ou mais flexível?

Alguns temem que uma China prejudicada possa levar sua liderança comunista a culpar forças externas e rivais como os EUA por seus problemas econômicos e, assim, aumentar a probabilidade de intensificação das tensões.

No mês passado, o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, buscou bloquear quaisquer iniciativas da China para responsabilizar as políticas americanas por sua desaceleração, ao argumentar que os EUA não “procuravam desacelerar a economia da China ou enfraquecer o crescimento econômico da China”. Ele e uma longa lista de autoridades do governo Biden têm enfatizado a necessidade de um diálogo contínuo entre os dois pesos-pesados econômicos e garantido que não há a intenção de se desacoplar da China.

Harris, que trabalhou com Sullivan na Casa Branca e ajudou a redigir o discurso que apresentou uma nova visão para a política econômica dos EUA, apresentado em abril, é uma das que temem que os problemas da China possam levar os líderes chineses a agir de forma mais precipitada. “Uma economia chinesa estagnada poderia muito bem empurrar Pequim para mais volatilidade geopolítica”, diz ela.

Uma avaliação mais benigna é de que a desaceleração será um golpe na ofensiva da China para vender seu modelo econômico como uma alternativa ao promovido pelas democracias ocidentais. Ou que isso fará os líderes chineses a se concentrar nos problemas internos e menos assertivos no cenário mundial. “É possível entender que isso levaria a uma espécie de redução da concorrência entre os EUA e a China, em particular com respeito ao resto do mundo”, diz Cutler, do Asia Society.

Nos dois lados desse debate, autoridades ocidentais concordam que, mesmo que um crescimento mais lento da China possa aliviar a concorrência momentaneamente, Pequim continuará a ser um concorrente formidável na economia mundial ainda por muitos anos.

“Pequim segue poderosa e ambiciosa em áreas essenciais: seus gastos militares e de defesa podem continuar a aumentar, sua diplomacia é mundial e o país integra acordos econômicos de que os EUA não participam”, afirma Fontaine, do Center for a New American Security. “As notícias sobre sua morte em termos geopolíticos são completamente prematuras.” (Tradução de Lilian Carmona)

Fonte: Valor Econômico